코로나 25%에 감소, 50%에 집단면역

해외에서 하나둘 방역 조치를 해제하며 일상을 복원하고 있다는 소식이 들려온다. 한국도 곧 빗장을 풀고 따뜻한 봄을 맞이하게 되리라는 기대감이 아른거린다. 그러나 대단히 유감스럽지만 나는 새봄에도 한국은 코로나19 팬데믹에서 쉽게 벗어날 수 없을 것으로 예상한다. 비관적인 의견을 제시한다면 논리가 있어야 할 터. 6가지 질문을 던지고 한국이 코로나19 유행에서 빠져나오기 어려운 이유를 간결하게 서술했다. 부디 오답이기를 소망하면서.

Q: 오미크론 유행은 언제 잦아들까?

A: “아주 많은 사람들이 감염되고 나서.”

유럽과 북미 데이터를 보면 인구의 20~25%가 누적 감염되었을 때에야 유행이 감소세에 접어들었다. 외국의 진단검사 정책이 대체로 한국보다 느슨해 통계에 잡히지 않은 감염자가 더 많을 수 있다는 점까지 고려하면 인구의 40~50% 이상 감염되었을 때 유행이 진정된다고 보는 것이 합리적이다. 한국은 아직 갈 길이 멀다. 2월17일 기준 한국의 누적 감염자는 인구의 3.4% 수준이다.

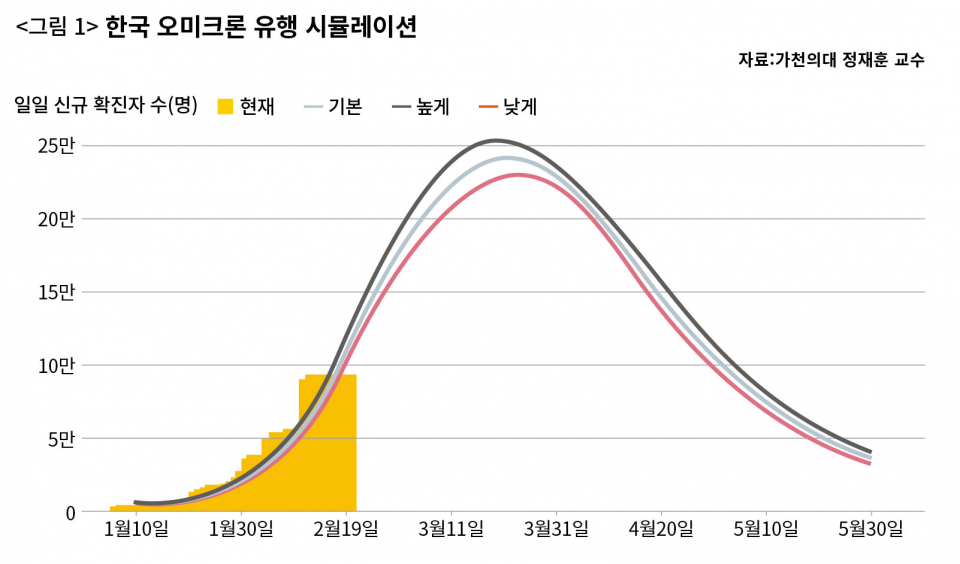

정재훈 가천의대 예방의학교실 교수팀의 수리 모델링 결과도 유사하다. 예측 모형에 따르면 올해 1월부터 5월까지 한국 인구의 약 30%인 1650만명 이상이 코로나19에 감염되면서 유행 곡선이 내려간다(〈그림 1〉 참조). 앞으로 이 글을 읽는 독자를 포함해 주변의 상당히 많은 지인들이 코로나19에 걸릴 것이다. 자신이 일하는 직장에 직원 100명이 있다면 30명 이상이 올봄 코로나19에 감염될 것이다. 자녀가 다니는 학교에 재학생 1000명이 있다면 300명 이상이 확진 통보를 받을 것이다.

감염병 재난은 폭풍우와 비슷하다. 맑게 갠 하늘 위에 뜬 무지개를 감상하는 건 폭풍이 지나간 뒤 일이다. 폭풍우가 한반도를 훑고 지나갈 때까진 그대로 비바람을 맞을 수밖에 없다. 이 과제는 어렵지만 공평하다. 모든 나라에 동일하게 주어졌다. 선생님(지구 생태계)이 내준 과제(코로나19와 살아가는 법)를 수행해야 우리도 다른 친구들이 뛰어놀고 있는 운동장에 나갈 수 있다. 답답할지라도 요행은 없다.

Q: 많이 감염돼야만 유행이 안정되는 거라면 사회적 거리두기는 왜 했나?

A: “시간을 벌기 위해서.”

팬데믹이 발생하면 사회는 ‘비약물적 중재(Non-pharmaceutical Inter-vention)’라고 부르는 다양한 방법으로 유행 곡선을 누른다. 2020년 이후 일상을 지배한 ‘마스크 쓰기’와 ‘사회적 거리두기’가 대표적이다. 그러나 이런 일들이 성공적이라 해도 바이러스는 사라지지 않는다. ‘유행 곡선 누르기’라는 말에서 알 수 있듯 손의 힘을 떼면 탄성력이 작동해 감염병은 다시 퍼진다. 많은 이들의 기대와 달리 사회적 거리두기를 열심히 한다고, 마스크를 철저히 착용한다고 코로나19 유행이 완전히 종식되지 않는다. 단지 그 기간의 건강 피해를 줄이며 시간을 버는 것이다.

혹시 이런 생각이 들지도 모르겠다. ‘사회적 거리두기가 코로나19 유행을 끝내는 방법이 아니라 그저 지연시키는 용도였을 뿐이라고? 정말로? 고작?’ 하지만 이는 엄청난 일이다. 지금까지 유럽연합의 코로나19 누적 사망자는 100만명(인구 대비 0.22%)에 가깝고, 미국의 사망자는 92만명(인구 대비 0.28%)이 넘는다. 한국은 7000명대 수준(인구 대비 0.01%)으로 사망자 수를 관리한 것이니 ‘사회적 거리두기’와 ‘마스크 쓰기’ 수단은 분명 의미가 있었다. 한국은 지난 2년간 모두의 힘을 합쳐 고귀한 생명을 지켜왔다. 우리가 감수한 곤란과 고통은 결코 헛되지 않다.